数字记忆团队走访物理学院李芳昱教授

近日,重庆大学“数字记忆”团队于重庆大学A区逸夫楼对物理学院退休教授李芳昱进行了口述历史采访。时间有起点吗?时间箭头的方向为什么是单向的?空间为什么是三维的?它有更高的维度吗?物理学院的李芳昱教授和他所在的科学团队一直在高频引力波的研究领域,探索现代物理的这一奥秘。

1978年,李芳昱有幸被调入了重庆大学并一直工作至今。一开始他在基础科学系(数学、物理、化学、外语)从事教学工作,刚开始担任游学泽先生的助教,他给本科生讲过物理实验课,并先后讲授过力学,电磁学,原子物理和电动力学等物理专业的主要课程。从90年代起,他还为物理专业的硕士生和博士研究生讲授过黎曼几何,广义相对论和现代引力理论等研究生课程。李芳昱也从这个时候开始了真正意义上的研究,主要广义相对论与引力论,引力波与引力辐射理论,弯曲时空中的经典电动力学和量子电动力学,拓扑声子空间中的引力扰动效应,引力场能量动量张量的表述形式和正定性问题,高频引力波与电磁场的相互作用,以及与实验观测的相关交叉课题。他所提出的高斯型微波光子流与高频引力波谐振响应的研究,被国际同行称之为Li-effect(李-效应)。由此设计的探测方案,得到了国际同行的公认,并认为是在微波频带具有最低标准量子极限(即最好的灵敏度)的探测方案,从而为高频引力波的研究和电磁探测,提供了重要的理论支撑。

2003年“Li-effect”的代表性文章最早发表于《Physical Review D》(美国的《物理评论》)

迄今为止,李芳昱教授在《Physical reviews D》《Nuclear Physics B》《The European Physical Journal C》《Classical and Quantum Gravity》《General Relativity and Gravitation》《中国科学》等国际著名学术刊物发表有关引力波的科学论文80余篇。在国际上得到了汉堡大学、德国电子同步加速中心、剑桥大学、罗马大学、哈佛大学、德克萨斯大学等科学团队的广泛关注和高度评价。

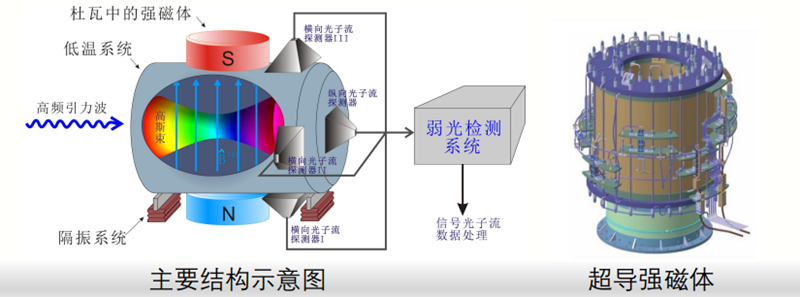

重庆大学高频引力波探测方案:3DSR高频引力波探测器(Li-Baker Detector)

按照Li-effect效应(李-效应),重庆大学理论物理实验室自主原创设计了三维同步谐振探测器(3-dimensional Synchro-Resonance Detector,3DSR)方案,其工程、实验设计部分,与美国在这一领域的学术带头人Baker贝克教授(著名天体物理学家,上世纪因在天体动力学方面的杰出贡献获美国总统科学奖,2011年又因在高频引力波领域的研究成果在美国获终身科学成就奖)开展了长期深入的合作研究。因此,被国际同行称之为Li-Baker高频引力波探测方案。该方案利用高频引力波与电磁系统的相互作用原理,对微波频带(109赫兹和更高的频带)的高频引力波探测灵敏度,预期可达10-31量级左右,明显高于英、意等国的方案,并在第二届国际高频引力波会议上(2007年,美国,德克萨斯)被审定为美国高频引力波科学团队的唯一首选方案。

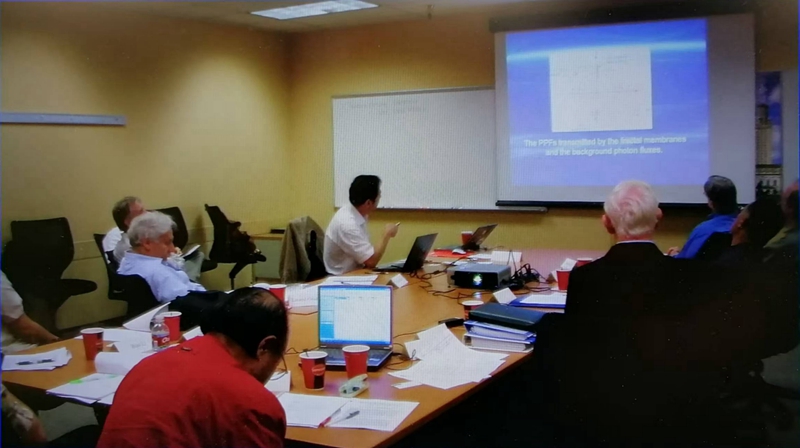

2007年美国德克萨斯州 李芳昱(前排报告者)在第二届国际高频引力波会议上作报告贝克(白发背对者)国际著名引力物理学家格里斯邱克(侧面作笔记者)方祯云教授(红衣背对者)

在2020年的国际高频引力波大会(意大利)上,Li-Baker探测器被列入当今国际上五种典型的高频引力波探测方案之一。德国和美国同行已将其列入到了他们建造的高频引力波探测方案的计划之中。获得了包括剑桥大学、美国伊利诺斯大学、宾夕法尼亚大学、芝加哥大学等著名院校的学者与团队的积极评价。

2001年访问美国激光干涉引力波天文台LIGO 摄于路易斯安那州

左1李芳昱 左2路易斯安娜州立大学教授 右2时任LIGO的负责人Mark

访谈尾声,李芳昱对重庆大学物理研究的未来寄予厚望,并提出建议。他强调,首先要把团队和硬件平台建设起来,提升“硬实力”。充分挖掘物理学院的潜力,并与光电、计算机等学院的优势互补,我们在国内外的高频引力波研究领域已经取得了一定的影响,应借助东风,让重大在物理研究领域更上一层楼。而在“软实力”上,人才培养与交流也十分重要。最后,还需要加强沟通交流。李芳昱计划参加更多的国内外学术交流。在谈及交流的艺术时,李教授也得出了一个经验道理“在与外国学者进行交流时,除了学术工作之外,还应包括文化和艺术,这样可使学术交流更加深入、和谐及人性化。”

李芳昱受邀到俄罗斯学者家中交流,身旁的中国学者是罗俊教授(现中国科学院院士,中国天琴引力波方案的首席科学家)

今年,诺贝尔物理学和化学奖都颁给了人工智能专家,引起学界一片哗然。李芳昱认为,人工智能的优势是一个海量的数据库,并且开始上升到思维和意识的层次,这是人类所不能比拟的。他曾尝试向人工智能提出过一些现代物理学中的探索性问题,如高维空间,引力的量子化,引力波的不同极化态的分辨等问题,这时的人工智能则显现出很大的局限性和“力不从心”。因此,应当充分发挥两者的互补优势。

重庆大学数字记忆团队欢迎您为“走进专家”系列口述历史工作提供线索、材料。

联系人:刘芳兵

联系电话:65678067 18602304608

来源:图书馆

作者:刘芳兵

摄影:罗依侬 冯欣然

我要投稿

我要投稿