【躬耕教坛 强国有我】从追光者到引路人,重大“宝藏导师”有独门秘籍!

作者 : 党委宣传部 李淼 学生新闻宣传记者团 童沐阳

徐荣彬,重庆大学医学院教授、博士生导师。长期深耕气候变化与健康研究领域,先后在Nature,The Lancet等国际顶尖期刊发表研究成果,累计发表SCI论文120余篇,研究成果多次被联合国、世界卫生组织政策文件引用,并被多家国际媒体报道逾千次。

从北大本硕到海外深造,从顶刊作者到重大博导,徐荣彬以“治未病”的公共卫生初心扎根重庆,更以“引路人”的师者担当,为学生点亮科研与人生方向。

科研初心:从“救一人”到“护万人”

“我并非从小就对医学感兴趣。”徐荣彬坦言,真正让他坚定方向的,是对公共卫生价值的觉醒。在北京大学攻读本硕期间,他目睹了临床医生“一对一”救治的“局限”,也逐渐发现了公共卫生的独特力量——“一名临床医生只能一个一个地救治病人,但公共卫生可以通过推广项目来减少疾病的大规模发生”。这份“上医治未病”的普惠性,让他找到了身为医者的使命。

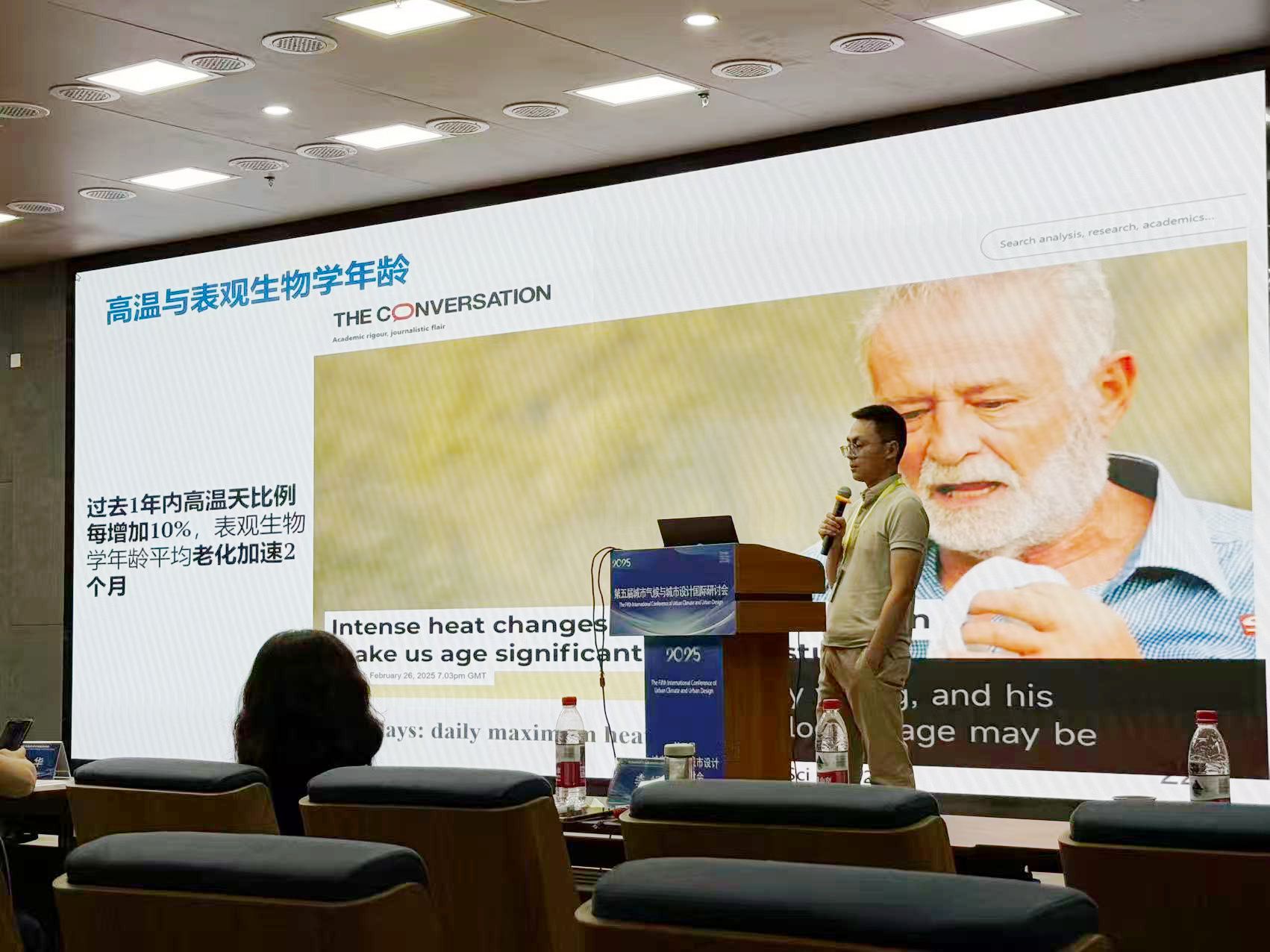

徐荣彬的研究方向“高温热浪和野火对人类健康的影响”,这是其使命感的具象体现。当下全球气温持续攀升,野火肆虐时释放的有害颗粒物能远距离扩散,即便身处远离火源之地,人群健康也难逃威胁。而公共卫生的研究与介入,能够以一种低调却长效的方式,构筑起坚实的防护屏障。

“有些问题想着想着,你发现是可以去解决的,这很有趣!”支撑他深耕这一领域的,还有一份对世界的本真好奇——生活中未被留意的现象、未被解答的疑问,都是他探索的起点。而学术报国的信念,则让这份好奇有了更厚重的底色:“我还是希望回国服务嘛,为国家做贡献。”

徐荣彬在进行数据分析

重大扎根:让科研服务本土需求

从在北京大学完成七年本硕学习,到远赴蒙纳士大学攻读博士学位,徐荣彬的求学之路始终贯穿着对学术的执着追求与深耕。

在蒙纳士大学的海外深造期间,他以优异成绩毕业,科研成果呈“井喷式”产出,多篇论文发表于领域内的高水平学术期刊,为后续研究与实践打下坚实基础。海外经历让他更清晰地认识到中国优势:在国外推进一个公共卫生科研项目流程繁琐,而国内效率高、资源足,且重视科研,能放手开展更多利国利民的事。

谈及选择重大的原因,他提到“重大医学院倡导自由探索,制度支持很充分”。就研究方向而言,他说:“重庆这方面的研究,做的人还不多,是一片值得深耕的沃土。”如今,他带领团队扎根重大,探索极端气候下的健康防护策略,让科研真正落地、服务本土需求。

育人之道:不“喂饭”只“引路”

“徐老师从不直接给我们标准答案,而是引导我们找思路。”博士生赵胜林的话,道出了徐荣彬的教学理念。徐荣彬授课时往往少讲技术细节,多讲研究意义,比如讲极端气候时,会从新闻里的高温灾害切入,让学生先明白为什么要做,再自主探索怎么做。

徐荣彬授课

2025年7月,徐荣彬带博士生参加2025前沿科学创新大会,让学生和不同领域学者碰撞思路。“学生会后跟我交流,原来公共卫生还能和人工智能结合,这就是我想要的效果。”徐荣彬认为,科研兴趣不是教出来的,而是激发出来的——他会鼓励学生看《纽约时报》等媒体的健康报道,从外行视角找研究切入点;也会鼓励学生从生活中发现问题,“比苦读文献更能激发创新点”。

对待多学科背景的学生,他更懂扬长避短。团队里有临床、基础和公卫背景的博士、工科出身的硕士,徐荣彬从不以权威自居,反而常说“学生可能是老师的老师”。徐荣彬回忆,博士生姜衍曾主动提出管理团队的大型服务器,最后整理出完整的设备采购和使用流程,令他很惊喜。当遇到其他跨学科问题时,徐荣彬会邀请相关学者来做指导,帮助学生掌握跨学科协作的能力。

徐荣彬与团队成员开会讨论项目

师者本色:先修人品再做学问

“首先要成为好人,再谈做学问。”这是徐荣彬带学生的第一准则。面试博士生时,他最关心两个问题:学生对科研是否真的感兴趣,以及学生人品如何。在他看来,兴趣是科研的内驱力,而人品是团队的基石。

他不希望学生成为只会复现实验的“机器”,而是希望他们先做善良真诚的人,再成长为会独立思考、能解决问题的人。“未来他们想做科研、当医生都可以,我不限制方向,但一定要真诚、正能量,要懂得感恩,乐于合作。”学生论文卡壳时,他会坐下来一起分析问题;学生有新想法时,他会全力支持尝试。谈及教师职业的意义,徐荣彬教授眼里有光:“引导学生的道德品质和学术品质,看着他们成为对社会有用的人,这非常有意义。”

徐荣彬和学生的合影

徐荣彬的学生

从科研领域的“追光者”,到育人路上的“点灯人”,徐荣彬用行动诠释着新时代师者的责任与担当——以科研为炬,守护大众健康;以育人为光,照亮学生前路。他的故事,不仅是一份亮眼的学术答卷,更是对“传道、授业、解惑”传统师道最生动的当代注解。

来源:党委宣传部

作者:李淼 学生新闻宣传记者团 童沐阳

图片来源:学生新闻宣传记者团 童沐阳,受访者提供

我要投稿

我要投稿